生産工学部建築工学科では、学生の学会発表やコンクールへの参加を積極的にサポートしています。多くの学生がさまざまな賞を受賞しています。

日本建築学会の若手優秀発表賞を受賞した桐谷凌さん、権威あるグッドデザイン・ニューホープ賞優秀賞を受賞した谷口真寛さんの2人に、今の仕事につながる大学での研究やデザイン、制作、学内外での刺激的な交流などについて語っていただきました。

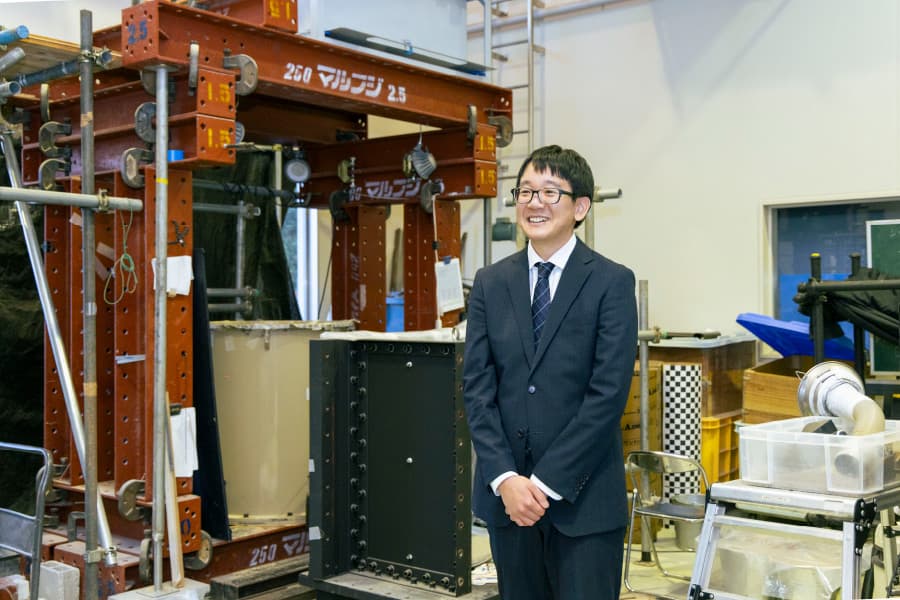

2023年卒業

鴻池組技術研究所

日本建築学会大会学術講演会

基礎構造部門 若手優秀発表賞

※掲載内容は、取材当時のものです

自分の力量を理解し、

建築を真剣に学ぼうと思った

建築工学科に入学したのは、高校の物理の授業で力学に興味を持ち、建築構造について学びたいと思ったからです。とはいえ、入学当初からモチベーションが高かったわけではなく、何となく授業を受ける日々が続いていて。

これではいけないと感じたのは、1年次の後半。建築概論や建物の名称などについて学ぶ「一般構法」という授業があり、前日に勉強すれある程度点数を取れるだろうと高を括って試験に臨んだところ、散々な結果になってしまったんです。あまりに情けない点数にがく然とし、大学に入ったからには新しいことを学ぶために頑張ろうと、そこでスイッチが入りました。

学びを深めていくにつれて、設計やデザインなど他の分野に惹かれた時もありました。それでも、やっぱり構造に進もうと思ったきっかけの一つは、授業の一環で、構造系の仕事に就いている社会人の方にインタビューしたこと。具体的な仕事内容についてお話を伺ったことで、ぼんやりと想像していた絵に色がつき、構造の仕事にますます興味が湧きました。

研究者の働き方を

間近に見て、

将来のイメージを持つことができた

4年次からは、下村修一先生が率いる地盤工学の研究室に所属しました。実務に関連するテーマが多く、ゼネコンと共同で動く機会も多くありましたね。ゼネコンの技術研究所の方をお招きして打ち合わせをしたり、一緒に実験をしたりする中で、研究者の働き方を間近に見られたことは、将来を考える上で非常に役立ったと思います。

私の研究テーマは「ソイルセメント山留め壁の鉛直支持力に及ぼす地盤の拘束効果に関する研究」という、簡単に言えば建物の基礎工事の手法を追究するもので、3年上の先輩から引き継ぎました。大学院時代はとにかく研究にのめりこみ、朝から晩まで研究室にこもっていましたね。

2023年にはこの研究内容を修士研究としてまとめ、日本建築学会大会学術講演会と、チェコで開催された国際学会で発表しました。このうち、日本建築学会では基礎構造部門で若手優秀発表賞をいただきました。この賞は、発表登録時に29歳以下の学生や若手研究者を対象としており、私の部門の受賞者は5名で、この数は各部門の若手の10%程度に当たります。また、国際学会は地盤基礎分野で世界的に重要な学会の1つとして位置づけられています。研究発表の醍醐味は、たとえ大物研究者だろうと、私のような若手だろうと、その場にいるさまざまな人同士で活発な意見交換ができることです。発表の場ではどんな研究者も対等で、尊敬する大ベテランの先生方から質問や意見をいただけたことは、嬉しかったですね。

大事なのは「何に」取り組むかより、

「どのくらい」取り組むか

下村先生からは、当時から「研究者として毎年必ず論文を出しなさい」とよく言われていて、それは卒業後、研究室に顔を出した時も同じです(笑)。どれほどすごい研究をしていても、公に認められる場所に論文を出さなければ成果には数えられません。研究者としての価値や存在感を示すといった意味でも、下村先生の教えを守り、これからも論文を出し続けていきたいと思っています。

私は今、鴻池組という総合建設会社の技術研究所で地盤工学を研究していて、学生時代に取り組んでいた研究内容が仕事に直結しています。しかし、学生時代の研究と仕事は、必ずしも地続きである必要はないと思っているんです。もちろん、長く取り組めるテーマを選ぶことも大切ですが、学生のうちは「何に」取り組むかより、「どのくらい」取り組むかが重要ではないでしょうか。これから入学する方には、大学生の間に自分がのめりこめるものを探して、そのテーマとしっかり向き合っていただきたいと思っています。

2024年卒業

竹中工務店設計部

2022年度グッドデザイン・ニューホープ賞 優秀賞

2022 千葉県建築学生賞 JSCA賞 特別審査員賞

赤れんが卒業設計展2022 優秀賞第2位

※掲載内容は、取材当時のものです

“無駄なもの”さえも愛せるような、

建築を作りたい

学生時代は意匠設計を中心に、都市計画や建築史、景観などさまざまな視点から建築について学びました。卒業設計では、私の故郷である宮崎県の西臼杵郡高千穂町の渓谷を想定し、多種多様な神楽を舞う舞台を備えた橋を設計しました。高千穂町は、日本書紀や古事記などにも登場する神話が息づく地域として知られ、古くから「高千穂神楽」という五穀豊穣を願う神事が伝承されてきました。しかし、時代の流れとともに、この神楽の伝承が形式だけのものになっており、そのことに疑問を抱いたのです。

こう語ると、地域課題に根ざした壮大な計画のように思われるかもしれませんが、作品の着想を得たきっかけは、実はテレビで流しそうめんをやっているところを見たことでした。一度流してから食べるという、一見して非効率な作業だらけの流しそうめんが、なぜ長く愛されているのか。そういうものにこそ人の豊かさが詰まっていて、一種の文化を築いてきたのではないかと思うようになったんです。私も「無駄なものを包括した建築」を作れたら、その土地に住まう人々の豊かさに貢献できるのではないか。そんな考えから“舞台を備えた橋”の制作がスタートしました。

制作にあたり、実際に高千穂町を歩き回ったり地元の人と話したりしてみると、三田井地区と岩戸地区という2つの地域で、神楽のかたちが少しずつ違うことがわかってきたんです。また、その2つの地域の境目に峡谷があることも知り、ここに人と人とが交わる場所を作りたいと、強く思うようになりました。

頭の中に理想のイメージはありましたが、いざ模型を作ろうとするとなかなか難しかったです。渓谷に架かる橋なので、両端以外を浮かせなければならず、失敗を繰り返しながら制作を進めていきました。モデリングソフトでパーツを設計し、一つひとつのパーツを手作業で加工するなど、地道に手を動かし続けた結果、無事に形になった時は心から達成感を覚えました。

賞賛も、批判も、

大舞台での収穫

この作品は、学内の卒業設計発表会で最優秀賞をいただき、千葉県建築学生賞JSCA賞では特別審査員賞、赤れんが卒業設計展では決勝戦で敗れてしまいましたが、優秀賞(2位)を受賞するなど、外部の評価も得ることができました。より大きな舞台に挑戦したいという思いから、グッドデザイン・ニューホープ賞にも出品したところ優秀賞を受賞し、東京ミッドタウン六本木でプレゼンテーションを行う機会にも恵まれました。

グッドデザイン・ニューホープ賞は、4つのデザイン分野から上位2点ずつ、合計8点が優秀賞に選出され、最終プレゼンテーション審査を経て最優秀賞が決まります。審査では「経済合理性からは生まれない舞台装置」というコメントを審査員からいただき、無駄を包括できるような建築を作りたいという自分の狙いをしっかり評価してもらえた、と感じました。その一方で、質問されたことにうまく答えられなかった場面もあり、「説明できないということは、理解がまだ足りていないということ。もっと本気になって取り組んだ方がいい」という辛口のコメントもいただきました。テーマに向き合う姿勢が十分ではなかったと気づけたことは、今後の自分にとって大きな収穫でした。

「縦のつながり」が、

今の自分を形作っている

私は実のところ、入学当初はそこまで建築に対するモチベーションが高いわけではなかったんです。そんな私がどうして成果を得られたのかを振り返ると、「建築工学科の縦のつながりの強さ」のおかげだと感じます。優秀な先輩の近くで学べたことは、知識やスキルを伸ばす上で大きかったですし、同じ研究室の先輩について回り、隙を見つけては自分の設計に対する意見やアドバイスをもらっていました。また、先輩が研究室で作業している様子を観察し、設計の考え方や技術を自分の中に取り込んでいくことで、より成長できた気がしています。

グッドデザイン・ニューホープ賞をはじめ、さまざまな賞の受賞によって、自分の設計力や考え方に自信を持てるようになりました。志望していた会社に就職できたのも、その自信が少なからず影響していると実感しています。

学生の活躍は、

学外から高い評価を受けています。

コンクール

・建築新人戦

・住宅課題賞

・日本建築学会設計競技(全国・各支部)

・歴史的空間再編コンペティション

・C League(千葉5大学合同講評会) など

卒業設計・修士設計コンクール

・JIA全国学生卒業設計コンクール

・赤レンガ卒業設計展

・せんだいデザインリーグ

・「卒、(そつてん)」

・学生設計優秀作品展(レモン展)

・JIA大学院修士設計展 など

外部での研究発表

・日本建築学会大会若手優秀発表賞(各部門)

・日本建築学会各支部研究報告会

・その他国内・国際学会 など